育行家备考心路:三个核心心理知识点助我拿下心理咨询师证书

作为一名在职场打拼五年、同时要兼顾家庭的妈妈,我一直想系统学习心理学 —— 既希望能帮自己调节工作与生活的压力,也想未来能为有需要的人提供专业支持。去年,我选择在育行家报名心理咨询师证书考试,如今顺利拿证回望这段时光,不仅实现了最初的目标,更掌握了能真正落地到生活与职业中的实用心理技能。今天我想结合自己的备考经历,分享三个对我影响最深的心理知识点,希望能给同样在备考路上的伙伴们一些启发。

一、情绪 ABC 理论:解锁情绪背后的 “认知密码”

第一次接触情绪 ABC 理论时,我就被它的实用性深深吸引。这个由美国心理学家埃利斯提出的理论,核心是打破 “事件直接引发情绪” 的固有认知 ——A(Activating Event,诱发事件)只是情绪的导火索,真正决定我们情绪反应(C,Consequence)的,是介于两者之间的 B(Belief,信念 / 认知)。比如同样是 “考试失利”(A),有人觉得 “一次失败不代表什么,下次努力就好”(积极 B),会平静复盘;有人却认为 “我怎么这么笨,肯定考不过”(消极 B),进而陷入焦虑。

在育行家的课程中,老师用大量生活案例拆解这个理论,还在直播课上组织 “认知辩论”:让我们针对同一事件(比如 “客户拒绝合作”),列出不同的 B,再分析每种 B 对应的 C。线下实操时,老师更是让我们扮演 “咨询师” 和 “来访者”,用 ABC 理论帮 “来访者” 梳理情绪背后的不合理信念 —— 有次我模拟来访者,因为 “同事没回复消息” 而烦躁,搭档用 ABC 理论引导我发现:真正让我焦虑的不是 “没回复” 这件事,而是我默认 “他不回复就是不重视我” 的消极认知。这种沉浸式学习不仅让我吃透了知识点,更在考试的案例分析题中帮我快速找到解题思路,顺利拿到高分。

二、共情技术:心理咨询的 “灵魂桥梁”

如果说 ABC 理论是分析情绪的 “工具”,那共情技术就是连接咨询师与来访者的 “桥梁”。刚开始学习时,我总把 “共情” 和 “安慰” 搞混 —— 比如来访者说 “我失业了,很迷茫”,我会下意识说 “别担心,肯定能找到工作”,但老师指出:这不是共情,而是 “说教式安慰”,会让来访者觉得 “你不懂我的感受”。真正的共情,是 “放下自己的判断,走进对方的世界,用语言反馈你对他感受的理解”,比如 “失业后不知道下一步该怎么走,这种迷茫和无助的感觉,一定很难受吧?”

育行家的课程特别强调:共情的核心是 “先理解,再回应”,而不是 “先解决问题”。为了让我们掌握这个技术,线上课程会播放真实的咨询片段,让我们逐句分析咨询师的共情话术;线下实操课更是 “魔鬼训练”—— 老师会设置各种复杂场景(比如 “来访者因亲子矛盾崩溃”),要求我们在 3 分钟内捕捉对方的情绪,并用共情语言回应。有次我因为急于给出建议而忽略了共情,老师立刻叫停:“你先别急着说‘该怎么做’,先告诉我,你听到他说‘孩子不跟自己说话’时,感受到了什么?” 这句话点醒了我:共情不是 “解题”,而是 “感受的共鸣”。

考试时,有一道简答题问 “共情技术的三个核心要素”,还有一道案例题要求 “分析咨询师的共情话术是否恰当”,正是因为在育行家反复练习,我不仅能准确答出理论要点,还能结合案例指出 “如何改进共情方式”,这也成为我通过考试的关键得分点。现在回想,共情技术不仅对考试有用,更改变了我与人相处的方式 —— 面对朋友的烦恼,我不再急于给建议,而是先认真倾听、反馈感受,关系反而更融洽了。

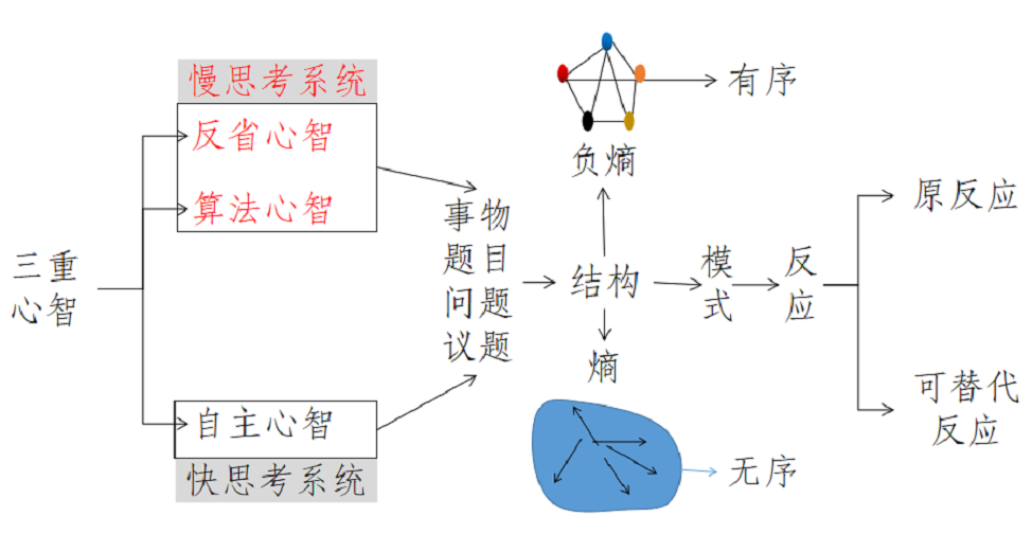

三、认知重构:帮来访者打破 “思维牢笼”

学会了用 ABC 理论找不合理信念,用共情技术建立信任,接下来的关键就是认知重构—— 帮来访者用更积极、合理的认知,替代原来的消极认知,从而改变情绪和行为。简单来说,就是 “先找到错误的 B,再用正确的 B 替换它”,但这个过程不是 “强行灌输”,而是引导来访者自己发现认知偏差,主动调整。

育行家在课上举过一个经典案例:一位来访者因为 “每次公开演讲都会紧张” 而逃避发言,通过 ABC 理论发现,他的不合理信念是 “只要演讲时出错,别人就会嘲笑我”(B)。认知重构时,咨询师没有直接说 “你这个想法不对”,而是引导他回忆:“你有没有见过别人演讲出错?当时你是嘲笑他,还是觉得‘很正常’?” 来访者慢慢意识到:自己对 “出错” 的恐惧,源于过度放大了 “负面后果”。接着,咨询师再帮他建立新的认知:“演讲出错是正常的,听众更关注内容,而不是是否完美”(新 B),进而鼓励他从小场合开始尝试,逐步打破 “不敢演讲” 的思维牢笼。

选择育行家是我备考路上最正确的决定之一,它 “线上直播 + 回放 + 线下实操” 的授课模式完美适配了我的时间安排,工作日白天要处理工作、晚上要陪孩子,我就利用孩子睡后的时间看直播课,偶尔错过直播,也能通过回放反复琢磨重点内容;周末我会特意抽时间去育行家在北京开设的线下心理能力提升课,课堂上老师会手把手带我们模拟心理咨询的全流程,那种沉浸式的体验带来的收获远非单纯看书可比。

回顾这段备考之旅,我庆幸自己不仅收获了一张证书,更掌握了能滋养生活与职业的心理技能。情绪 ABC 理论帮我理性看待情绪,共情技术让我学会理解他人,认知重构则教会我如何帮自己和他人打破思维局限。如果你也在备考心理咨询师证书,不妨深入钻研这三个知识点,相信它们会成为你考试和未来职业路上的 “得力助手”。未来,我也会带着在育行家学到的知识,继续在心理学领域深耕,用专业能力帮助更多需要的人。